La mobilité se trouve à l’aube d’une importante transformation durable, où l’équation entre performance énergétique, innovation écologique et réduction de consommation devient primordiale. Depuis quelques années, la mécanique automobile gravite autour de technologies capables de conjuguer efficience et durabilité, au croisement de l’exigence réglementaire et du désir croissant de soutenir la sustainability. Parmi les avancées notables, le Cycle Miller, longtemps resté l’apanage des ingénieurs initiés, émerge aujourd’hui comme une solution clé pour optimiser la combustion, limiter l’impact environnemental et donner naissance à de véritables moteurs de la révolution verte. Porté tant par de grands constructeurs tels que Volkswagen, Renault ou Mazda, que par des startups et laboratoires d’innovation, ce cycle thermodynamique repousse les limites du rendement moteur. Décryptage des fondements techniques, de ses applications concrètes en 2025 et des perspectives enthousiasmantes d’un cycle qui, assurément, place l’avenir de l’automobile sur la voie d’une transformation durable et responsable.

Comprendre le Cycle Miller : principes, évolution et distinctions techniques

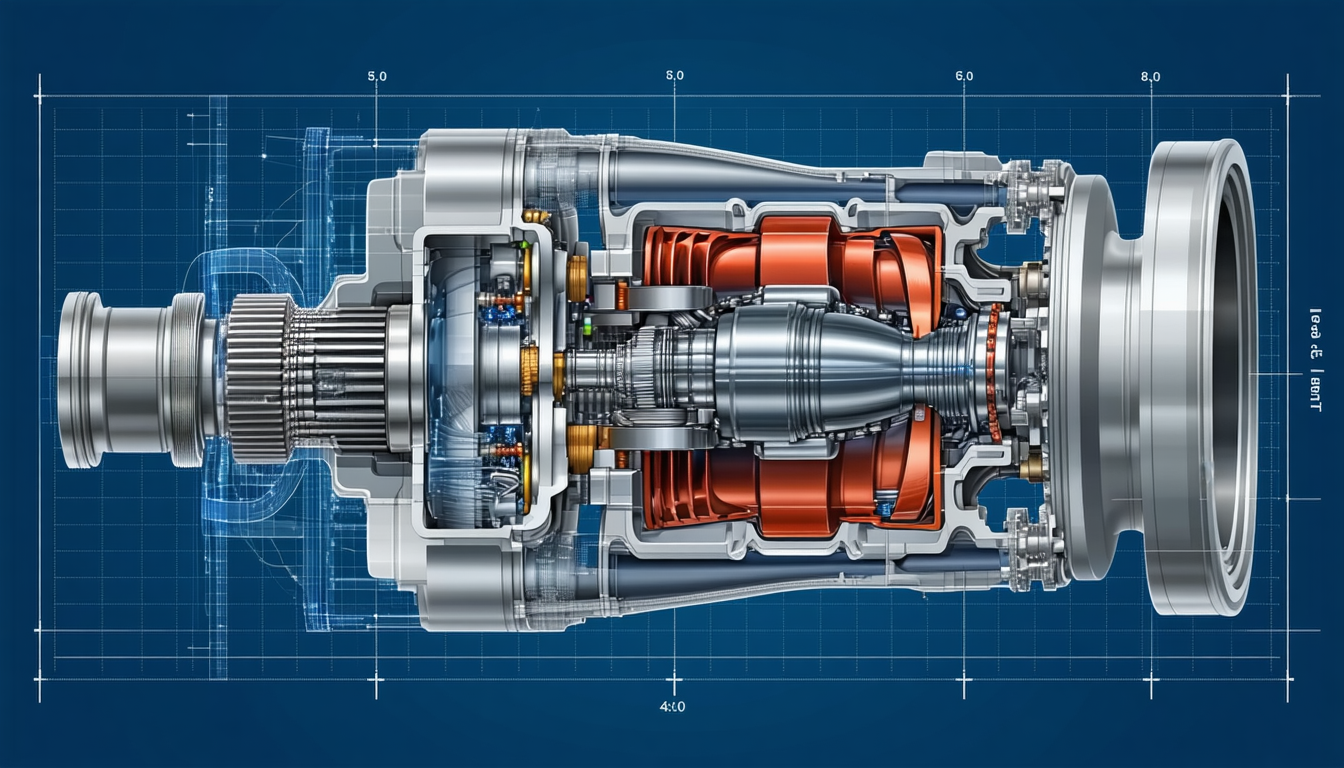

Le Cycle Miller n’est pas un simple terme à la mode dans l’industrie automobile. Il s’agit d’un procédé thermodynamique élaboré par Ralph Miller dans les années 1940, et breveté en 1957, destiné à révolutionner la gestion de la détente et de la compression dans les moteurs à combustion interne. Contrairement au cycle classique — le cycle Beau de Rochas, aussi nommé Otto — qui impose une égalité rigide entre la course de compression et la course de détente, le Cycle Miller bouleverse cette symétrie pour offrir un gain d’efficacité énergétique notable.

Le principe pivot réside dans la manipulation du temps d’admission. Culturellement, sur un moteur essence traditionnel, le papillon des gaz, organe longtemps ignoré du grand public, régule l’air entrant. Mais la génération de dépression au sein des conduits d’admission se traduit alors par une perte d’énergie, communément nommée « perte par pompage », qui limite le rendement, surtout à faible couple.

L’ingéniosité du Cycle Miller consiste à fermer précocement — ou parfois très tardivement — la soupape d’admission : ainsi, le piston descend alors que l’air n’est plus admis, ce qui fait que la phase de détente se trouve accrue par rapport à la compression. Résultat : le rendement s’améliore car le gaz de combustion peut fournir plus de travail utile.

La distinction entre Cycle Miller et Cycle Atkinson, souvent confondue, réside dans la gestion de la fermeture des soupapes d’admission. Alors que l’Atkinson mise sur une fermeture très retardée afin de refouler une partie de l’air dans l’admission, le Miller peut privilégier la fermeture anticipée ou, selon les configurations, institut plusieurs soupapes pour modifier la dynamique des flux sans perte excessive de pression.

Origines et développement industriel

Si l’application du Cycle Miller est historiquement liée à des moteurs marins ou de production d’énergie stationnaire, elle s’est étendue progressivement vers l’automobile dès les années 1990 grâce à Mazda, puis a essaimé chez Subaru, Volkswagen, Nissan et récemment Renault. Le cycle se déploie aujourd’hui dans une version affinée, parfois couplée à des turbo-compresseurs à géométrie variable, comme pour la Golf Variant TGI GNV de Volkswagen.

Pour comparer, voici un tableau des principales différences entre quatre cycles moteur majeurs :

| Cycle | Course de compression | Course de détente | Application type | Rendement |

|---|---|---|---|---|

| Beau de Rochas (Otto) | Égale à la détente | Égale à la compression | Moteurs essence classiques | Moyen |

| Diesel | Égale à la détente | Égale à la compression | Moteurs lourds, camions | Élevé |

| Atkinson | Plus courte | Plus longue | Hybrides | Élevé |

| Miller | Raccourcie (ou retardée) | Allongée | Essence, GNV, Hybrides | Très élevé |

- Compression différenciée : Point clef du cycle Miller pour améliorer l’efficacité.

- Adaptabilité : Application sur moteurs atmosphériques et suralimentés.

- Origines marines et stationnaires : Preuve de polyvalence technique initiale.

- Avènement automobile moderne : Essor depuis l’an 2000 via Mazda et VAG.

- Comparaison approfondie du Cycle Atkinson

La prochaine partie va plonger dans les innovations qui ont permis une généralisation du Cycle Miller, notamment la suralimentation et le raffinement du contrôle électronique, rendant cette architecture indispensable à la réduction de consommation et à la performance énergétique des moteurs du futur.

Cycle Miller et performance énergétique : une réponse aux défis d’aujourd’hui

Le souci de performance énergétique et d’innovation écologique n’a jamais été aussi essentiel dans l’industrie moderne. Le Cycle Miller adresse cette double exigence par un ensemble de solutions destinées à optimiser le rendement global du moteur, cela dans un contexte où la réglementation sur les émissions de CO2 se fait toujours plus contraignante.

L’enjeu central est la réduction de la consommation sans compromis majeur sur la puissance disponible, le tout en préservant la fiabilité sur le long terme. Pourtant, l’application du Cycle Miller modifie fondamentalement la manière dont le moteur exploite la détente, et donc comment il convertit l’énergie chimique du carburant en mouvement.

À la jonction des impératifs de transformation durable, cette architecture se distingue notamment par :

- Augmentation du taux de détente : Exploitation maximale du gaz brûlé pour récupérer le maximum d’énergie utile.

- Soutien de la suralimentation : Utilisation de turbo-compresseurs, souvent à géométrie variable, pour pallier la perte de charge induite et maintenir une pression d’admission suffisante.

- Réduction du cliquetis : Abaissement du risque de détonation grâce à une gestion spécifique des rapports de compression.

- Températures de combustion maîtrisées : Moindre stress thermique sur les composants, prolongation de la durabilité du moteur.

Dans cette dynamique, Volkswagen illustre l’avant-garde en dotant la dernière génération de Golf TGI GNV de ces avancées : la fermeture anticipée des soupapes, couplée à un turbo à géométrie variable, optimise la quantité d’air dans la chambre de combustion tout en maintenant l’efficacité énergétique.

À titre d’exemple, le récent passage de certains moteurs Volkswagen 1.5 TSI EVO au Cycle Budack (variante du Miller) a permis de gagner jusqu’à 10 % de rendement sur certains cycles normalisés.

| Technologie | Effet sur rendement | Effet sur durabilité | Effet sur émissions |

|---|---|---|---|

| Suralimentation (turbocompresseur) | Accroissement puissance/rendement | Légère sollicitation accrue | Réduction émissions polluantes |

| Refroidisseur d’air de suralimentation | Limitation cliquetis, rendement stable | Composants plus robustes | Baisse de production NOx |

| Fermeture variable de l’admission | Optimisation du rapport compression-détente | Moindre usure piston/segments | Moins de CO2 / cycle |

La corrélation entre performance énergétique et réduction de consommation s’exprime pleinement dans l’adaptabilité de ces moteurs à différents carburants : GNV pour Volkswagen, essence classique ou hybride chez Renault et Nissan.

Dans la section suivante, l’accent sera mis sur la durabilité et l’impact environnemental, car augmenter le rendement ne suffit plus : il s’agit aussi de limiter l’empreinte écologique sur la durée de vie du véhicule.

Durabilité, sustainability et impact environnemental : au cœur de la révolution verte

À l’heure où chaque gramme de CO2 évité compte, l’application du Cycle Miller s’impose comme un levier significatif pour la révolution verte attendue dans la mobilité. Les constructeurs automobiles adaptent cette technologie pour répondre aux attentes des politiques de durabilité (sustainability) et d’innovation écologique, tout en maintenant les coûts de production et d’entretien dans des limites acceptables.

Le bénéfice majeur, au-delà de la simple réduction de consommation, est lié à :

- Moindre production de gaz à effet de serre grâce au suivi de cycles thermodynamiques à haut rendement

- Réduction des émissions de particules et NOx grâce à la gestion affinée de la combustion

- Extension de la durée de vie des organes moteurs par une diminution du stress mécanique et thermique

Cette durabilité se mesure également à travers la faculté à exploiter différents carburants tels que le GNV, hybrique essence/électricité et à permettre une intégration fluide dans des motorisations modernes multi-énergies.

L’exemple du moteur Renault 1.2 l DIG-S sur la Micra ou de l’Austral hybride démontre qu’une réduction de consommation allant jusqu’à 15 % peut être atteinte, tout en offrant un agrément de conduite préservé.

Le tableau ci-dessous illustre l’impact environnemental direct selon la technologie intégrée :

| Technologie moteur | CO2/km (cycle WLTP) | Durée de vie recherchée | Type carburant |

|---|---|---|---|

| Essence classique (Otto) | 120-130g | 250 000km | Essence |

| Hybridation légère + Miller | 90-110g | 300 000km | Essence/électrique |

| Moteur GNV Miller | ≤100g | >300 000km | Gaz naturel |

- Optimisation des coûts d’usage sur le cycle de vie

- Diminution des fréquences d’entretien grâce à la gestion fine des pressions internes

- Pour ceux passionnés d’innovations en compétition : l’ingénierie moteur en MotoGP

Le cycle Miller façonne ainsi un nouvel équilibre entre durabilité, efficacité énergétique et engagement écologique, anticipant les exigences européennes et mondiales en matière d’émissions de demain. La suite du dossier explorera comment cette technologie ouvre des perspectives inédites en termes d’intégration et de modularité pour l’ensemble du secteur automobile.

Applications concrètes et innovations : du laboratoire à la route

L’implémentation du Cycle Miller n’est plus réservée à des prototypes ou démonstrateurs technologiques. Les cas concrets se multiplient sur le marché, et la diversification des applications témoigne de sa maturité.

Volkswagen, en pionnier, équipe aujourd’hui l’ensemble de sa gamme compactes et citadines (Golf, Polo, Seat Ibiza, Škoda Fabia) de motorisations TSI EVO (1.0, 1.5, 2.0 litres) dont le Cycle Budack dérivé du Miller constitue le cœur du dispositif de réduction de la consommation. Mazda a ouvert la voie dès la fin des années 90 avec le V6 KJ-ZEM, tandis que Suzuki insère le cycle sur son 1L 3 cylindres d’entrée de gamme.

Que ce soit via la gestion électronique de la distribution (VVT), la maîtrise du timing d’admission/échappement, ou l’intégration de turbo-compresseurs à géométrie variable, l’ingénierie du Cycle Miller s’affine d’année en année.

- Gestion intelligente de la combustion : Capteurs, calculateurs avancés et actionneurs électriques adaptent le moteur en temps réel pour maximiser la performance énergétique.

- Polyvalence carburant : Les variantes GNV et hybrides tirent également parti du Cycle Miller pour une meilleure sustainability.

- Modularité industrielle : Les groupes motopropulseurs peuvent être déployés sur différents segments (citadine, SUV, utilitaire léger).

- Compatibilité avec hybridation : Renforcement du rôle du Cycle Miller sur les véhicules hybrides face aux exigences d’émissions urbaines.

Voici un aperçu des dernières avancées et de leurs domaines d’application :

| Marque/Modèle | Type Cycle Miller | Énergie | Spécialité technique | Réduction conso (%) |

|---|---|---|---|---|

| Volkswagen Golf Variant TGI | Miller + turbo-compresseur GV | GNV | Optimisation rendement/durabilité | 8-10 % |

| Renault Austral hybride | Miller + hybridation | Essence + électricité | Hybridation série/ parallèle | 12-15 % |

| Suzuki 1L 3cyl | Miller classique | Essence | Injection indirecte, compact | 6-8 % |

| Mazda Eunos 800 | Miller à compresseur | Essence | Supercharging historique | ~10 % |

- Pour approfondir : différences avec le Cycle Atkinson

- Maintenance optimisée : Facilité d’accès aux organes vitaux permis par une conception modulaire.

- Écosystèmes urbains prêts : Adaptation aisée aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) et critères Crit’Air sévérisés.

Cette dynamique propulse le Cycle Miller au-devant de la scène non seulement comme une innovation, mais comme l’un des piliers de la révolution verte dans l’industrie automobile de demain. L’avenir s’annonce riche, et les perspectives d’évolution sont amplement soutenues par les retours du terrain et les avancées en simulation numérique, comme nous le verrons dans l’analyse prospective suivante.

Perspectives d’avenir : la transformation durable engagée par le Cycle Miller

Si la révolution amorcée par le Cycle Miller semble déjà bien concrète dans les bureaux d’études et les usines, l’avenir laisse présager une généralisation accrue de ces motorisations à haute efficacité énergétique dans tous les segments automobiles. Plusieurs axes d’optimisation se dessinent pour amplifier leur impact environnemental et leur contribution à la sustainability globale.

- Refinement digital : L’intelligence artificielle et la simulation 0D ou 3D permettent de modéliser précisément la turbulence et la combustion pour ajuster en temps réel le cycle moteur à chaque situation de conduite.

- Synergie avec l’électrification : Les hybrides rechargeables, chaque jour plus nombreux, combinent le Cycle Miller à des groupes électriques pour une économie carburant spectaculaire dans le mix usage-urbain et périurbain.

- Éco-conception des composants : Matériaux allégés, optimisation du recyclage et réduction des terres rares lors de la fabrication des actionneurs et capteurs.

Pour les constructeurs, miser sur le Cycle Miller constitue une stratégie gagnante pour accéder aux marchés les plus exigeants, notamment en Asie et en Europe, où la réglementation en matière d’émissions s’intensifie. Le tableau suivant synthétise les projections du secteur :

| Scénario | Part de marché visée (2025) | Réduction émissions CO2 | Compatibilité ZFE |

|---|---|---|---|

| Moteurs Miller essence classique | 25 % | –12 % | Oui |

| Hybrides cycle Miller | 20 % | –18 % | Oui |

| GNV et biocarburants cycle Miller | 8 % | –23 % | Oui |

- Éducation et transparence : Informer le public sur la révolution verte engagée par cette architecture moteur.

- Développement des compétences : Former les garagistes et techniciens face à la sophistication croissante des systèmes.

- Lien approfondi sur les cycles thermodynamiques

En résumé, le Cycle Miller s’impose comme un catalyseur de la transformation durable, articulant réduction de consommation, innovation écologique et performance énergétique à tous les niveaux de l’industrie automobile. Son application deviendra incontournable, dessinant les contours d’une mobilité toujours plus responsable et efficace à l’horizon 2030.