Optimiser la puissance, réduire la consommation de carburant, allonger la durée de vie du moteur, le tout grâce à une ingénierie mécanique aussi fine que sophistiquée : voilà la promesse tenue par le calage variable des soupapes (Variable Valve Timing – VVT) dans l’industrie automobile contemporaine. Cette avancée, autrefois réservée à quelques modèles sportifs de prestige, s’est aujourd’hui imposée sur des millions de véhicules de toutes marques, de la Honda Civic à la Toyota Corolla, en passant par BMW et Nissan. La technologie VVT façonne désormais les attentes en matière de performances et d’écologie, tandis qu’elle s’avère centrale pour les constructeurs désireux de se mettre en conformité avec des normes anti-pollution toujours plus strictes. Derrière cette innovation, des choix d’architecture mécanique autant que des solutions électroniques d’avant-garde orchestrent le souffle et la puissance même du moteur. Plongée dans cet univers hautement technique, où la précision du mouvement se conjugue à l’ingéniosité pure pour satisfaire autant les passionnés de conduite que les observateurs avisés du secteur.

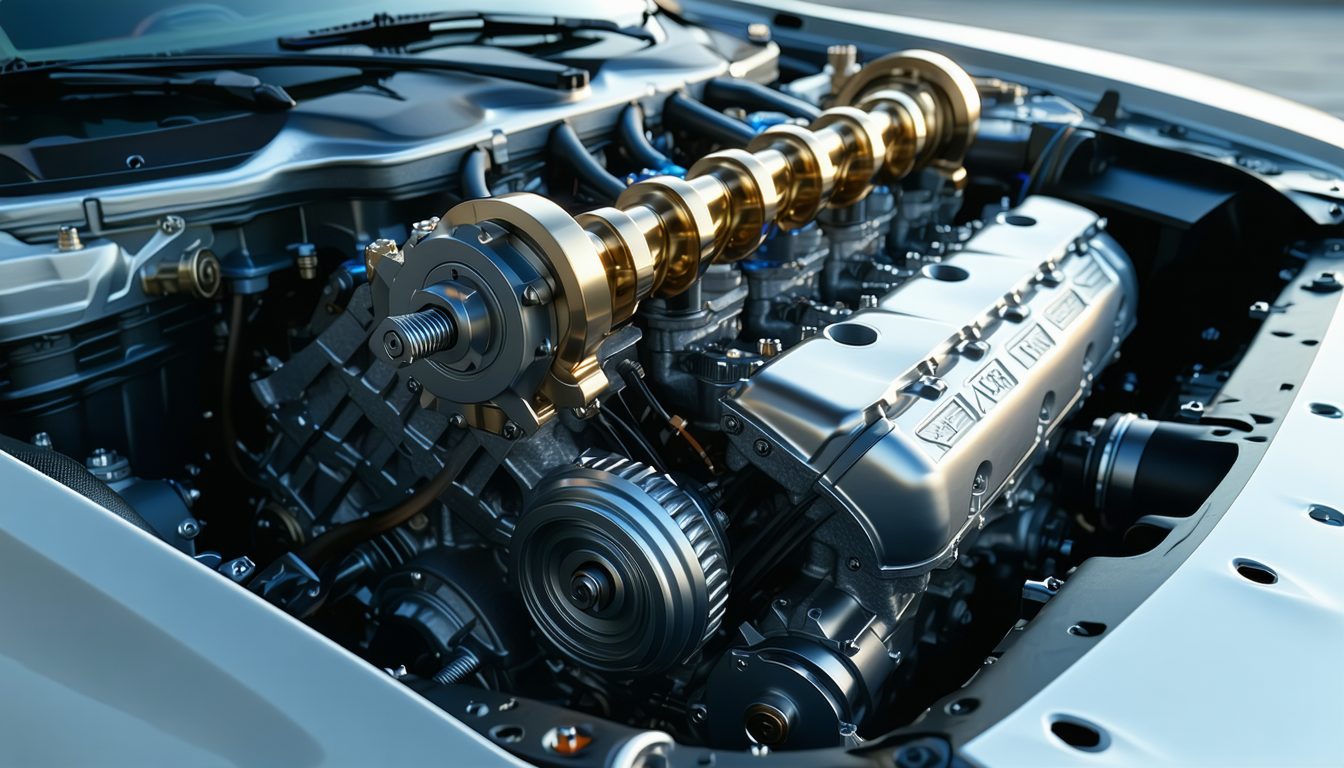

Les fondamentaux techniques de la distribution variable : principes et enjeux du VVT

La distribution variable, ou VVT, constitue l’une des innovations les plus marquantes de la mécanique moderne. Auparavant, le calage des soupapes d’un moteur était figé lors de sa conception, obligeant les ingénieurs à choisir le meilleur compromis entre couple à bas régime et puissance à haut régime. Avec l’arrivée de la technologie VVT, cette contrainte s’estompe, permettant au moteur d’optimiser en temps réel l’ouverture et la fermeture de ses soupapes en fonction des besoins réels de conduite.

Dans les moteurs thermiques, le timing d’ouverture des soupapes d’admission et d’échappement se révèle décisif pour la performance globale. Un moteur ayant un calage optimisé pour le haut régime développera une grande puissance, mais sera poussif à bas régime, et inversement.

L’essence du VVT repose sur un fait physique simple : le processus d’aspiration et d’expulsion des gaz varie en efficacité selon la vitesse de rotation du moteur. Aux hautes vitesses, il faut ouvrir les soupapes plus tôt et les fermer plus tard pour maximiser la circulation des gaz. À bas régime, il faut réduire cet écart pour éviter pertes et ratés de combustion. C’est dans ce contexte que naissent des systèmes de calage variable capables d’ajuster l’angle d’ouverture et de fermeture à la volée.

- Optimisation de la puissance à tous les régimes : Plus besoin de choisir entre couple et puissance, le moteur équipé d’un VVT s’adapte.

- Diminution des émissions polluantes : En ajustant la recirculation des gaz, le VVT permet une consommation plus propre.

- Consommation de carburant réduite : Moins de gaspillages d’énergie dans des phases transitoires.

- Confort et souplesse : La gestion automatique améliore la réactivité sans à-coups.

Un exemple frappant est celui de la Fiat Barchetta 1.8 VVT, qui fournit 90% de son couple maximal entre 2 000 et 6 000 tr/min, illustrant ainsi une remarquable élasticité mécanique. À l’inverse, une Nissan Neo VVL de 2 litres délivre environ 25% de puissance supplémentaire par rapport à l’ancienne génération non-VVT, démontrant le gain potentiel en matière de haut régime.

| Modèle | Type de VVT | Plage de puissance optimisée | Bénéfices principaux |

|---|---|---|---|

| Honda Civic VTEC | VVT à changement de came (multi-étages) | Bas à très haut régime | Puissance maximale accrue |

| Toyota Yaris VVT-i | Cam-phasing à variation continue | Toute la plage | Économie de carburant, couple à bas régime |

| BMW M3 Double Vanos | Admission + échappement (phasage hydraulique) | Large plage | Flexibilité, réactivité accrue |

| Nissan Neo VVL | Double changement de came | Milieu à haut régime | Puissance de crête+ couple augmenté |

La démocratisation du VVT s’explique donc par sa capacité à réconcilier sportivité, confort et sobriété. Même des marques telles que Mazda, Subaru, Hyundai, Kia ou Chevrolet ont fait de cette technologie un standard sur nombre de leurs gammes ces dernières années, preuve d’une révolution désormais généralisée dans le secteur automobile.

Des systèmes VVT à l’architecture diversifiée

Au fil du temps, plusieurs variantes de VVT sont apparues, s’adaptant à la philosophie de chaque constructeur. Honda a ainsi inauguré dans les années 80 le fameux système VTEC, offrant jusqu’à trois profils de cames différenciés selon le régime moteur. Plus récemment, Toyota a mis au point son VVT-i, misant sur la variation continue et intelligente du calage, tandis que BMW combine désormais l’action sur les deux arbres à cames avec sa solution Double Vanos. Nissan n’est pas en reste avec son Neo VVL, et des mécanismes plus rares tels que le VVC de Rover marquent leur spécificité technique dans la grande famille de la distribution variable.

Chacune de ces solutions propose son lot d’avantages mais aussi ses restrictions. Cela pose la question du choix du système lors d’une restauration complète ou de l’élaboration d’un moteur haute performance, choix qui mérite réflexion et expertise mécanique pointue.

Des exemples concrets : panorama des technologies VVT selon les constructeurs

Pour mieux comprendre ce qui distingue chaque approche du calage variable des soupapes, il est instructif d’examiner quelques-unes des solutions emblématiques déployées par les grands constructeurs. L’innovation s’incarne dans des dispositifs aussi variés que précis, qui sont parfois le fruit de décennies d’expérimentation sur piste et sur route.

Chez Honda, le VTEC s’est rapidement imposé comme une référence en matière de mécanique sportive. Le principe repose sur l’utilisation de deux à trois profils de cames différents, sélectionnés selon la vitesse du moteur, avec un passage d’un mode à l’autre commandé hydrauliquement. Par exemple, sous 4 500 tr/min, le moteur reste docile et économique, mais passé ce seuil, il révèle un caractère bien plus performant, bénéficiant d’un accroissement notable de la levée et de la durée d’ouverture des soupapes.

- VTEC (Honda), MIVEC (Mitsubishi), Neo VVL (Nissan) : Systèmes à profils de cames multiples

- VVT-i (Toyota) : Variation continue par décalage hydraulique

- Double Vanos (BMW) : Action simultanée sur admission et échappement grâce à la gestion électronique et hydraulique

- Variocam Plus (Porsche) : Combinaison du calage variable et de la levée variable des soupapes

Un cas atypique est celui du Rover MGF, qui inaugure dès 1995 le système VVC. Grâce à un complexe disque excentrique, il permet une variation continue de la durée et du moment d’ouverture des soupapes, optimisant autant le couple à mi-régime que la puissance à haut régime. Cependant, ce mécanisme, bien qu’efficace, reste coûteux et délicat à implanter, notamment sur des configurations V6/V8.

| Système | Constructeur | Type de variation | Nombre d’étages/profils |

|---|---|---|---|

| VTEC | Honda | Changement de profil de came | 2 à 3 |

| VVT-i | Toyota | Phasage hydraulique continu | Continu |

| Double Vanos | BMW | Phasage admission + échappement | Continu |

| Neo VVL | Nissan | Double changement de came | 2/3 |

| Variocam Plus | Porsche | Phasage + levée variable | 2 |

| VVC | Rover | Durée variable en continu | Continu |

Les modèles plus généralistes n’hésitent pas à employer les solutions éprouvées telles que celles de Toyota sur la gamme Yaris, ou Mazda avec le VVT adopté sur les derniers moteurs Skyactiv. Les groupes coréens Hyundai et Kia, ainsi que Chevrolet et Audi, font également appel à ce type de technologie afin de mieux répondre aux exigences de puissance, de couple et d’économie.

Retours d’expérience et analyses comparatives

Le choix du système utilisé par chaque constructeur dépend de sa stratégie produit, du segment visé et bien entendu des coûts de développement. Un amateur éclairé, ou un professionnel soucieux de chiffrer précisément une restauration complexe, trouvera d’ailleurs nombre de conseils pratiques et d’analyses détaillées sur des plateformes comme GarageOuvert.com, qui propose un éclairage précis sur le diagnostic et l’évaluation des systèmes VVT selon les modèles.

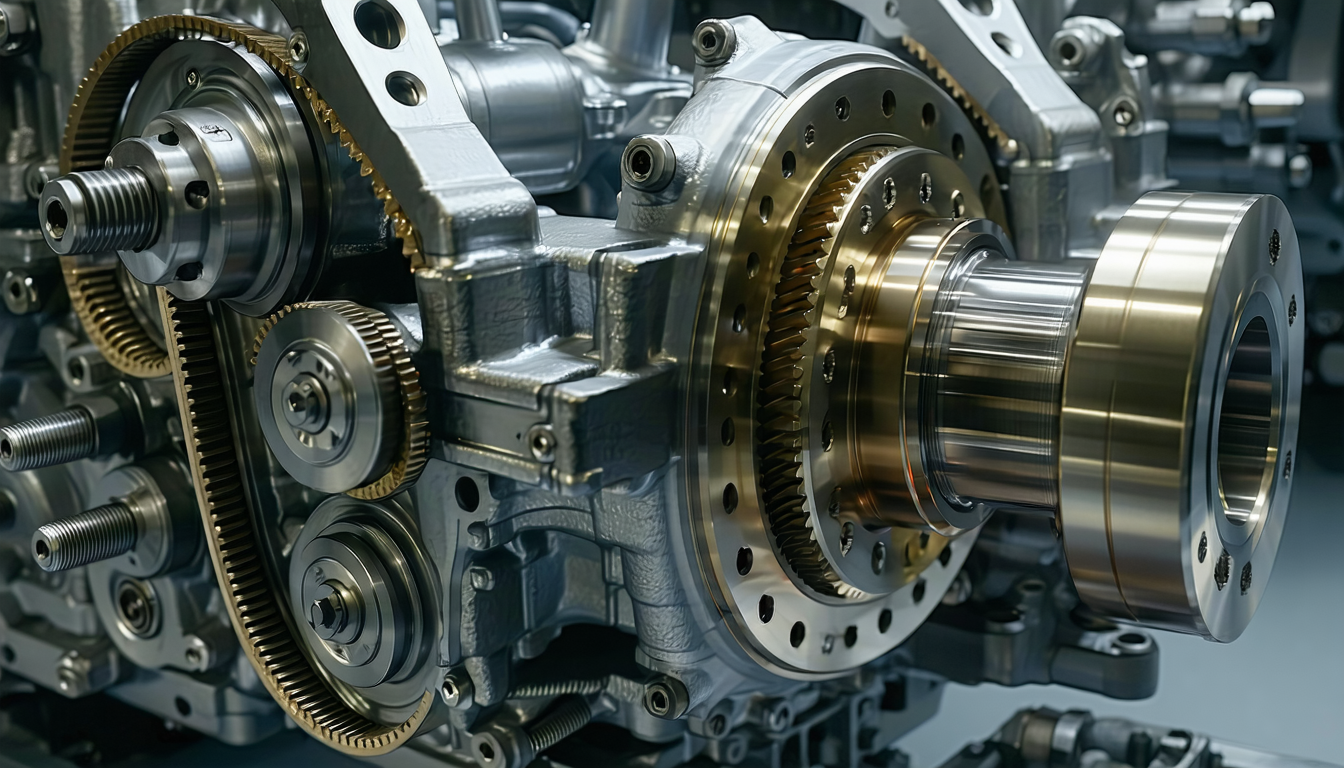

Architecture interne et fonctionnement détaillé des systèmes de calage variable des soupapes

Comprendre la mécanique interne du VVT implique de se pencher sur les éléments qui articulent sa dynamique, du simple solénoïde à l’actionneur hydraulique en passant par les profils de cames et poussoirs variables. À l’origine, les premiers systèmes de variation de phase étaient mécaniques puis, avec l’avènement de l’électronique, ils sont devenus semi-automatisés et aujourd’hui entièrement pilotés par l’unité de contrôle moteur (ECU).

Le système de base du cam-phasing, comme sur une Chevrolet moderne ou un moteur Audi, consiste à faire varier l’angle d’attaque d’un arbre à cames grâce à un pignon mobile actionné par de l’huile sous pression, orientée par des électrovannes. Cela décale précisément l’ouverture et la fermeture des soupapes selon les régimes et les charges. Sur un moteur BMW Double Vanos, l’action simultanée sur les arbres à cames d’admission et d’échappement offre une latitude supplémentaire pour jouer sur le chevauchement, facteur clé pour la performance à haut régime.

- Solénoïde d’actionnement : Contrôle le passage d’huile vers l’actionneur hydraulique.

- Système de gestion électronique (ECU) : Analyse en temps réel régime, charge, température, accélération…

- Actionneur hydraulique : Modifie la position du pignon de distribution ou du support de came.

- Poussoirs et culbuteurs variables : Permettent de jouer sur la levée et la durée d’ouverture des soupapes.

Dans certains cas (par exemple, Toyota VVTL-i ou Porsche Variocam Plus), la solution devient hybride : à la fois variation continue du calage et modification du profil de levée (variable lift) pour maximiser la puissance à très haut régime tout en garantissant douceur et souplesse à bas régime.

| Composant | Fonction | Constructeurs principaux |

|---|---|---|

| Solénoïde électro-hydraulique | Distribution d’huile sous pression selon le régime | Toyota, Hyundai, Kia |

| Actionneur hydraulique | Décale l’arbre à cames pour ajuster le calage | BMW, Mazda, Chevrolet |

| Culbuteurs variables | Altère la levée ou durée d’ouverture des soupapes | Honda, Nissan, Subaru |

| Capteurs (vitesse, charge, température) | Envoient les informations à l’ECU pour adaptation fine | Toutes marques |

L’apport récent des matériaux allégés et de la conception assistée par ordinateur a permis de miniaturiser et fiabiliser ces mécanismes, qui peuvent désormais fonctionner des centaines de milliers de cycles sans défaillance notable. L’efficacité en matière de rapport qualité/puissance/fiabilité est ainsi nettement accrue sur les derniers modèles, y compris sur les modèles compacts ou hybrides comme la Toyota Prius ou la Hyundai Ioniq.

VVT et impact sur la performance, la consommation et les émissions : un équilibre subtil

Le VVT offre au moteur une polyvalence inégalée, mais son impact se fait sentir bien au-delà des gains en couple et puissance. En régulant finement le cycle respiration du moteur, il permet de réduire significativement la consommation de carburant et les émissions polluantes. Ce point est essentiel à l’heure où les réglementations environnementales de 2025 deviennent plus exigeantes et où le moindre gramme de CO2 pèse sur la fiscalité de nombreux marchés.

L’astuce technique majeure du VVT réside dans le contrôle du chevauchement des soupapes. En jouant sur le croisement des phases d’admission et d’échappement, le système encourage la recirculation interne de gaz d’échappement (EGR naturelle), diluant ainsi le mélange air/carburant. Cette astuce permet une combustion plus pauvre, limitant la production d’oxydes d’azote et de CO2, deux polluants ciblés par les normes Euro 7.

- Réduction de la consommation à moyenne charge grâce à la dilution du mélange.

- Diminution significative des NOx par gestion fine du timing de combustion.

- Maintien de la puissance à haut régime par maximisation des flux d’admission.

- Allongement de la plage de couple disponible, rendant la conduite plus agréable et dynamique.

Un exemple concret : sur la génération actuelle de la Toyota Yaris VVT-i, le moteur 3-cylindres affiche une consommation mixte de 4,5 l/100 km avec des rejets inférieurs à 100 g CO2/km, tout en maintenant des performances honorables pour le segment. De même, la BMW Série 3 équipée du Double Vanos offre une réponse à l’accélération instantanée, tout en respectant des normes strictes sur la pollution.

| Marque | Modèle | Technologie VVT | Consommation mixte (L/100 km) | Émissions CO2 (g/km) |

|---|---|---|---|---|

| Toyota | Yaris VVT-i | Cam-phasing continu | 4,5 | 98 |

| BMW | Série 3 Double Vanos | Double cam-phasing | 6,2 | 142 |

| Mazda | 3 Skyactiv VVT | Phasage admission optimisé | 5,0 | 110 |

| Honda | Civic VTEC | Profil de came multiple | 5,8 | 117 |

| Hyundai | i30 VVT | Solénoïde hydraulique | 5,7 | 112 |

En exploitant intelligemment la recirculation des gaz d’échappement grâce au VVT, les constructeurs parviennent non seulement à minimiser la pollution, mais aussi à améliorer la longévité des moteurs en évitant certains dépôts ou températures extrêmes, communs lors de combustions imparfaites.

Conséquences pratiques et témoignages d’utilisateurs

Les retours d’expérience des propriétaires de véhicules équipés de VVT convergent : souplesse à très bas régime, absence de creux d’accélération, consommation mieux maîtrisée en cycle urbain, même lors d’une conduite « musclée ». Que ce soit une Kia récente, une Subaru haut de gamme ou un Audi A4, chacun profite à sa manière de la distribution variable, avec à la clé, moins de passages chez le garagiste pour des déréglages mécaniques.

Ce fil conducteur apparaît notamment lors de restaurations automobiles, où l’intégration ou la remise à neuf d’un système VVT peut impacter le chiffrage, l’efficacité et le rendu final, soulignant l’intérêt de consulter des ressources spécialisées telles que ce guide de restauration.

Limites, contraintes et avenir de la technologie VVT dans un contexte évolutif

Malgré la performance et la fiabilité atteintes, le VVT n’est pas exempt de défauts. Si les systèmes cam-phasing à variation continue se distinguent par leur faible coût et leur polyvalence, ils n’offrent pas nécessairement la réactivité et la puissance maximale des systèmes à profil de came multiple utilisés notamment par Honda ou Nissan. De plus, l’arrivée de l’hybridation et de l’électrification repousse la distribution variable vers de nouveaux champs d’applications.

La complexité mécanique des systèmes à levée variable (comme sur la Toyota Celica GT-S ou la Porsche 911 Turbo) implique des coûts de développement et de maintenance accrus. Cela peut freiner leur généralisation sur les segments d’entrée de gamme, où la simplicité et le coût prévalent. Néanmoins, sur les modèles sportifs, l’apport en sensations et en modulation fine du caractère moteur compense amplement cette sophistication.

- Simplicité et coût avantageux des systèmes cam-phasing (Toyota VVT-i, Hyundai, Kia).

- Plus forte complexité et entretien plus délicat des systèmes à caméras multiples (VTEC, Neo VVL).

- Difficulté d’intégration sur les moteurs à très grande cylindrée (ex : V12).

- Émergence de systèmes électro-hydrauliques pilotés par intelligence artificielle.

On constate en 2025 une accélération des recherches sur des dispositifs sans arbre à cames (« camless »), ainsi que des projets de VVT totalement électroniques, capables d’intervenir cilindre par cilindre en quelques millièmes de seconde. L’avenir pourrait passer par l’hybridation des technologies : micro-actionneurs électriques, pièces imprimées en 3D à géométries variables, gestion en temps réel croisée avec les données GPS et les conditions de circulation.

| Système | Coût | Complexité | Performance | Futur/Évolutivité |

|---|---|---|---|---|

| Cam-phasing traditionnel | Bas | Faible | Moyenne | Largement adopté, évolution en hybride |

| Profil de came multiple | Moyen à élevé | Forte | Excellente sur sportives | Complexité frein pour la généralisation |

| Levée variable multi-stage | Élevé | Très forte | Optimale | Usage sportif, recherche en cours |

| Système camless/électronique | Encore élevé | Technologiquement avancé | En devenir | Prochaine révolution à grande échelle |

En définitive, l’avenir du VVT se dessinera à la croisée de l’intelligence logicielle et de la finesse mécanique, conjuguant réduction de la pollution, performances supérieures et robustesse pour un public toujours plus exigeant. L’automobile d’aujourd’hui, qu’elle vienne du Japon (Honda, Toyota, Nissan, Mazda), d’Europe (BMW, Audi) ou d’Amérique (Chevrolet), s’appuie sur cette alchimie entre tradition mécanique et innovation logicielle, pour continuer, décennie après décennie, à faire rimer passion, efficacité et maîtrise technique.